有人说:寻根是生死之外的第三种本能,但是谈寻根易,寻根却很难!原因有很多,小编将原因罗列于此,希望诸位寻根人少走误区,知其然,又知其所以然。

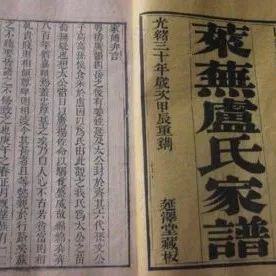

一、缺乏纸质资料

对于一个家族史料的记载主要是家谱来承载的,家谱的真实性虽然不如国史方志记载的客观,但是对于寻根者来说还是第一手的资料,但在建国后特殊时期,大多家谱被损毁殆尽或者残缺不全。对部分寻根者来说,完全没有可供参考的家族史料。

二 、地名与行政区划变迁

地名和行政区划并不是一成不变,而是随着时局的发展不断的变化。比如疑是皖北苏北的祖根地山东枣连庄,现名安丘王府庄,在明初到现在,几易其名。甚至很多古地名已经不存在了,行政区划也是,如东北人祖根地的登州府。明朝及清初,登州府管辖区域为一州七县,雍正十三年后,登州府管辖区域为一州九县。

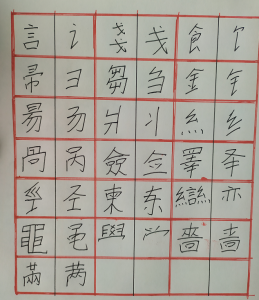

三、谱匠伪造家谱导致祖根地信息错乱

明清时期有一种专门的职业就是“谱匠”,给各姓氏各家族有偿修谱,为了是修谱简单化,缩短周期,采用修谱范本批量复制。如:民国《义门陈氏大同宗谱》收录了一篇朱熹的序文,署“龙图阁大学士朱熹晦庵氏拜书”,然而朱熹并未当过龙图阁大学士。几乎同样的序文又分别出现在周肇丰《周氏合修宗谱》和泉州《刘氏宗谱》之中。谱序捏造,世系捏造,始迁祖,祖根地都捏造。

四、乱认名人为祖,提高门第导致祖根地导致祖源不明。

翻阅家谱,特别是宗族文化浓厚的南方地区,基本上一世祖都是做官迁居南方,然后开枝散叶。一族家谱这样正常,基本都是这样真实性就存疑了。如朱姓皆以朱熹为先,包氏皆拜包拯为祖;王氏不是称始祖源自琅琊郡就是出自太原郡并溯源于周灵王太子晋。

五、联宗、攀附导致祖根地导致祖源不明。

为了争取更多的生存空间,合修家谱合建宗祠降低成本。联宗、攀附现象比较普遍,甚至在清乾隆时期,震动朝廷,最终导致乾隆颁布谱禁政策。另外联宗、攀附还产生一个后遗症就是诞生了很多超级祖宗,如:张化孙、李火德、刘广传等。号称他们后裔的子孙据估计都过千万人。

六、祖源地理想化。如:洪洞大槐树、宁化石壁村、南雄珠玑巷。

号称洪洞大槐树移民后裔的子孙在中国的北方有3亿人,根据《明史》、《明实录》记载洪武、永乐两朝共从山西组织18次移民,只有6次提到洪洞大槐树所在的平阳府。所以号称洪洞大槐树移民的后裔的人,寻根应该是全山西地界。同理客家人的摇篮宁化石壁村、广府人的祖根地南雄珠玑巷皆是中转地而不是祖根地。

七、年代久远地名争议。

如在山东人和东北人关于祖根地流传有小云南一说,但是小云南在哪里,目前一直无法给出准确的定论有山西说、山东说、安徽说、云南说、云贵交界处说等。

八、迁出祖学识有限关于祖根地信息有限。

古代讲究耕读传家,穷就在土里刨食,富则让孩子读书科考。但是绝大部分外迁者都是目不识丁,更没有资格接触家谱了解家史,所以迁居到新的居住地,对祖根地的了解并不系统,如传说来自张家庄、李家坡等等,到底张家庄、李家坡在哪府哪县,也说不清楚。关于家族的字辈等信息,能被也没能力写下来。

九、寻根者思路错误。

目前寻根者主要靠字辈和始迁祖信息来寻找祖根地。但是思路对于大多数寻根者来说是错的。首先字辈多是在始迁祖后在新居住地立得,多跟祖根地没有关系,将字辈作为寻根的密码,除非近百十年外迁,否则不可能成功。

迁祖信息也多不靠谱,就是信息不对称。对于寻根者来说始迁祖信息可能是详细的,但是对于祖根地家谱外迁者只有名字,没有其他的信息,名字可能对的上,但是缺乏有效的证据支撑是一支。

暂无评论内容